以綜合改革推進縣中振興

http://www.yanjunaudio.com2025年10月13日 09:22教育裝備網

編者按:為落實《教育強國建設規劃綱要(2024—2035年)》相關要求,教育部等六部門日前印發了《縣域普通高中振興行動計劃》。如何破解當前縣中發展遇到的各種問題?如何圍繞關鍵問題開展改革攻堅,探索建立促進縣中高質量發展的長效機制?基教周刊圍繞這一話題展開系列討論。

2025年是《教育強國建設規劃綱要(2024—2035年)》(以下簡稱《綱要》)全面實施與“教育強國建設三年行動計劃”的開局之年。《綱要》明確要求“辦強辦優基礎教育”,這是國民素質全面提升的戰略基石。然而,在快速城鎮化進程中,“縣中塌陷”問題日益凸顯,成為實現教育公平與城鄉協調發展的重要制約因素。

為破解此難題,教育部于2025年部署啟動了“教育強國建設三年行動計劃”綜合改革試點,推出13項基礎教育綜合改革項目。此輪綜合改革并非單點突破,而是覆蓋招生考試制度、育人模式、辦學形態及協同機制的系統性工程。近日,教育部、國家發展改革委等六部門聯合印發《縣域普通高中振興行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》),對縣中振興進行了系統設計和全面部署。這標志著縣中振興已從改革試點探索上升為國家層面的多部門協同戰略。

縣中振興是基礎教育綜合改革試點的重中之重。如何以縣中振興為牽引,統籌推進系列綜合改革,對于構建既保障公平入學機會又追求卓越教育質量的基礎教育新體系,具有深遠意義。

1 公平優質視域下的縣中困境

縣中的發展困境,是社會、經濟與教育多重因素交織作用下優質教育資源配置失衡的集中顯現,具體表現在三個方面。

優質師生資源持續流失。中心城市的重點高中憑借其品牌效應、優越的辦學條件與薪酬待遇,持續吸引縣中的骨干教師與頂尖學生。這種“虹吸效應”導致縣中辦學質量下滑,進而更難留住優質師生,形成了“強者愈強、弱者愈弱”的負向循環,嚴重破壞了區域教育生態的健康與平衡。《行動計劃》明確將“整治違規跨區域掐尖招生”和“禁止搶挖縣中優秀校長和教師”作為優化教育生態的核心任務,正是對此困境的精準回應。

辦學模式同質化與評價體系單一。長期以來,許多縣中在升學壓力下形成了以應試為中心的單一辦學模式,課程設置缺乏特色與選擇性,難以滿足學生個性化、多樣化的發展訴求。

城鄉結構差異下資源配置不均。在財政投入、硬件設施、信息化建設水平等關鍵領域,縣中與城市高中之間存在著顯著的結構性差距。這種資源配置上的先天不足,使得縣中在推動教學改革、提升辦學品質方面常常力不從心,進一步固化了教育發展的區域不均衡格局。

2 基教綜合改革為縣中振興賦能

13項綜合改革項目中,多個項目與縣中振興有直接關聯,為破解縣中困境提供了一套邏輯嚴密、措施協同的“組合拳”,其核心在于激發縣域高中的內生發展動力。

筆者認為,要抓住四個改革的著力點。

以中考改革為杠桿,穩定縣中發展根基。應通過深化中考招生制度改革,如完善指標到校分配機制、嚴格規范跨區域招生行為等,遏制中心城市重點高中對縣域優秀學生的過度吸引,從而穩定地方生源基礎。

探索建設綜合高中和科學高中,開拓多元特色發展路徑。試點建設一批兼具職業教育與普通教育功能的綜合高中,探索職普融通新模式,為學生開辟多樣化的成才通道。建設科學高中則可聚焦于拔尖創新人才的早期培育。這兩種辦學形態的探索,旨在打破縣中“千校一面”的局面,引導其依據自身稟賦和地方需求,走上差異化、特色化的發展道路。

以分階段策略平衡學位供給與內涵發展,奠定質量提升基礎。未來十年,高中教育仍將處于學位供給緊張的階段。因此,縣中振興的首要任務是“保基本、兜底線”。在現階段,政策應給予縣中班額設置上適當的寬松與靈活性,優先保障區域內初中畢業生“愿上盡上”,解決“有學上”的核心訴求。這并非對教育質量的妥協,而是為長遠發展夯實基礎的務實之舉。在此基礎上,當學位供給壓力逐步緩解后,再將工作重心轉向內涵質量提升,穩步推進精細化管理和教學模式創新,將“小班化教學”等理想模式作為下一階段的改革目標,最終實現從“有學上”到“上好學”的平穩過渡。

以校家社協同育人為支撐,營造良好教育生態。可借鑒天津等地大力推進“教聯體”建設的成功經驗,通過整合學校、家庭和社區的教育資源,形成育人合力。對縣中而言,構建緊密的校家社協同網絡,能夠有效利用本土資源,營造全社會關心支持教育的良好氛圍。

3 構建縣中振興的協同推進機制

將綜合改革政策藍圖轉化為現實成果,需要政府、學校與社會多方聯動、協同發力。

強化頂層設計與省級政府統籌。各省份應提高站位,將縣中振興融入區域經濟社會發展總體規劃,在財政投入、教師編制、職稱評定等方面對縣域高中給予實質性傾斜。建立省級層面的高效協調機制,嚴格執行招生紀律,并推動城市優質高中與縣中建立對口支援、集團化辦學的長效合作關系,促進優質教育資源的有效流動與共享。

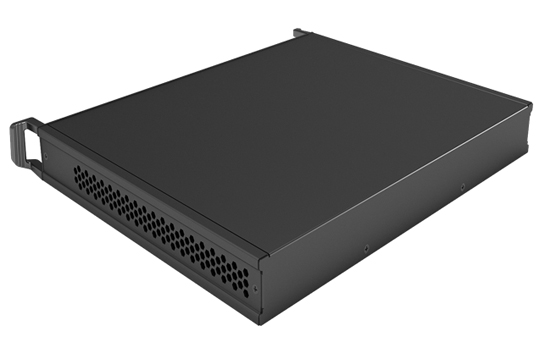

深化縣中內部治理與分階段內涵建設。一是落實“縣管校聘”管理改革,激活教師流動機制,打造高素質專業化教師隊伍。同時,加大對縣中教師的定向培訓與專業發展支持,并切實提高其薪酬待遇與社會地位,構筑吸引和留住優秀人才的“強磁場”。二是推動適應性教學改革,在當前班額較大的現實條件下,縣中應著力提高大班額下的教學效率與質量,積極利用國家智慧教育平臺等數字化工具,開展混合式教學;探索分層教學、小組合作學習等教學組織形式,盡最大可能實現因材施教,確保教學質量不因班額擴大而明顯下滑。三是培育特色辦學文化,每所縣中都應立足自身歷史與地方特色,凝練獨特的辦學理念與校園文化,增強師生的文化認同感與歸屬感,使其成為縣域的精神文化地標。

構建區域協同與城鄉一體化發展新格局。一是建立城鄉教育發展共同體,探索以城市名校為引領、聯合若干縣中和農村初中組建教育集團或聯盟。通過師資互派、課程共享、同步教研等方式,實現管理理念、教育資源和教學質量的整體提升。二是深化產教融合與校地合作。鼓勵縣中主動對接地方產業發展和文化傳承需求,開發社會實踐課程與職業體驗項目,使教育植根于地方發展的沃土,既豐富學生的學習體驗,也為地方可持續發展儲備人才。

總之,振興縣域普通中學,是新時代推進教育公平、建設教育強國的重大舉措,應采取務實的分階段策略積極推進:短期內,集中力量擴大學位供給,保障入學機會公平;長期來看,持續深化內涵建設,追求教育質量卓越。通過精準的政策引導、深刻的內部變革和廣泛的社會協同,讓每一所縣中都煥發生機,成為承載萬千農村家庭希望的“家門口的好學校”,為教育強國大廈筑牢堅實基座。

(作者系江蘇省教育科學研究院基礎教育研究所所長、江蘇省政府參事室特約研究員)

責任編輯:董曉娟

本文鏈接:TOP↑

首頁

首頁